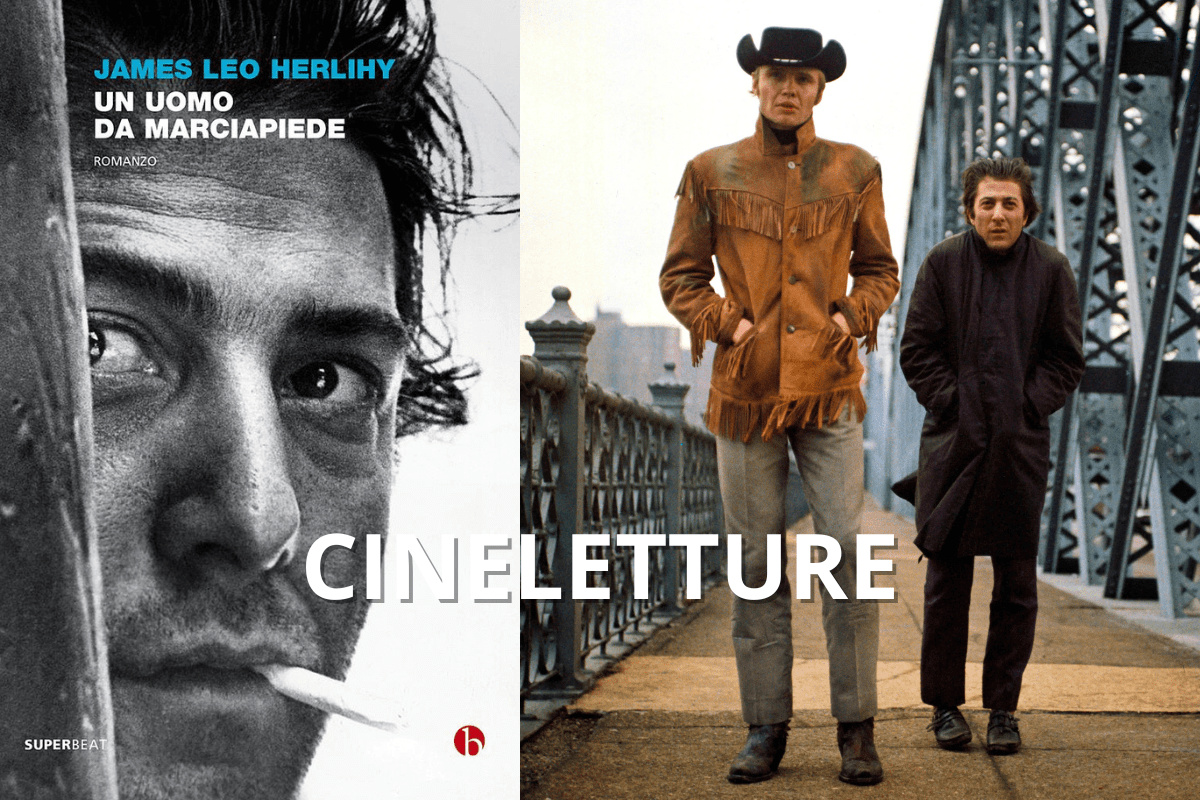

Bentornato all’amico Andrea Brattelli che, ancora una volta, sforna una delle sue ottime recensioni cineletterarie! Oggi tocca a Un uomo da marciapiede, romanzo del 1965 scritto da James Leo Herlihy, che a quattro anni dalla sua pubblicazione avrebbe ispirato l’omonimo film con Dustin Hoffman e Jon Voight e diretto da John Schlesinger. Un manifesto crudo e potente di una New Hollywood in cui la fragilità umana diventa materia cinematografica viva e pulsante.

Buona lettura su Stazione Cinema!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Il romanzo Un uomo da marciapiede di James Leo Herlihy e la trasposizione cinematografica di John Schlesinger non appartengono al capitolo dell’immaginario dedicato agli sconfitti, ma a quello, più elusivo e meno confortante, in cui una società osserva la propria incapacità di produrre individui compiuti. Qui non si racconta l’emarginazione come categoria sociale, bensì l’infanzia prolungata come destino culturale: un’adolescenza che non conosce soluzioni di continuità e che, privata di ogni rito di passaggio autentico, si istituzionalizza come forma di vita.

Joe Buck non è un corpo estraneo espulso dal sistema, bensì una delle sue immagini più fedeli. Non è un escluso, è un risultato. La sua instabilità non è una deviazione dalla norma, ma l’esito coerente di una pedagogia diffusa che trasforma l’individuo in superficie espositiva e il desiderio in competenza mancata. Joe non immagina: replica. Non aspira: assume pose. Ciò che egli chiama progetto non conosce contenuti, soltanto scenografie interiori. La sua deriva non è una caduta, ma una prosecuzione senza freni della stessa disposizione mentale che lo ha condotto fino a New York.

Ratso non svolge la funzione dell’antitesi, né quello più consolatorio del contrappunto morale. È, semmai, la forma avanzata di una medesima patologia, il grado ulteriore di una stanchezza che Joe non ha ancora imparato a riconoscere. In lui non si confrontano due solitudini, ma due stadi della stessa erosione. Non lo accompagna verso una consapevolezza, lo trascina verso una chiarificazione negativa: mostra cosa resta quando le finzioni non reggono più nemmeno come inganni.

La città, considerata nella sua materialità più ostensiva, non si offre come antagonistico scenario di miseria, ma come apparato regolatore dell’illusione. Times Square non punisce, organizza. Non respinge, ingloba. È il luogo in cui ogni desiderio ha il diritto formale all’esistenza purché rinunci alla sua realizzazione. Il degrado non è il lato oscuro del sistema urbano, ma la sua morfologia esplicita: ciò che la città produce quando applica senza infingimenti le proprie promesse.

Il rapporto tra romanzo e film non si configura come una traduzione per immagini di una medesima sostanza, ma come una variazione di registro su uno stesso fallimento. Herlihy descrive una disfatta psichica in forma di narrazione; Schlesinger la rende plastica, quasi elementare, sottraendole ogni residuo di ambiguità morale. Il film non attenua il giudizio, lo semplifica fino alla brutalità: non tenta salvataggi simbolici, non concede scarti lirici, non costruisce appigli emotivi. Espone.

Il punto cieco di Joe, ciò che non viene mai colmato né nel libro né nel film, non è la povertà, ma l’assenza di una nozione adulta di sé. Manca in lui la possibilità stessa della rinuncia, cioè di quel gesto che segna l’accesso a una vita non più fondata sull’attesa. Non patisce una privazione; patisce un eccesso mal digerito: troppe narrazioni, troppe promesse, troppi copioni interiori mai sottoposti a verifica. Non un fallito, ma un permanente aspirante.

In questo senso Un uomo da marciapiede non è un testo pietoso e non può esserlo senza tradirsi. Ogni lettura compassionevole è una forma di evasione critica. Joe non è una creatura ferita dal mondo: è una creatura generata dal mondo secondo le sue istruzioni implicite. Se soffre, è perché quell’istruzione non aveva altro esito possibile. Se giace, è perché è stato educato a restare in attesa.

E quando la storia volge al termine, ciò che si consuma non è una tragedia, ma una sottrazione lenta: scompare l’ultima illusione, non nasce nulla al suo posto. La Florida non è una geografia, ma un’appendice mentale; non un altrove, ma un differimento. Il futuro non arriva, viene sostituito da una speranza amministrata.

Alla fine non si assiste a una rovina, ma a una mancata formazione. Nessuno viene abbattuto; qualcuno semplicemente non prende forma. Non si contempla una disfatta sociale, ma una diagnosi da cui ogni indulgenza è stata espunta: questo è ciò che resta quando una civiltà cresce senza maturare, quando insegna a desiderare senza mai insegnare a rinunciare.

Non c’è morale, perché non c’è errore individuale.

Non c’è redenzione, perché non c’è colpa.

C’è soltanto l’anatomia di una cultura che produce personaggi prima ancora di produrre persone.

Lascia un commento